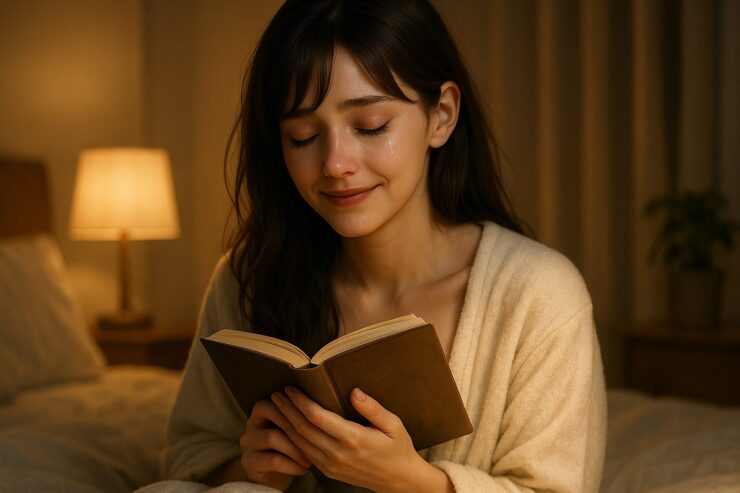

夜というのは、不思議な時間です。

賑やかな昼の気配がすっかり消えたあと、

わたしたちの心には、そっと感情の余白が現れます。

とくに、何かを手放したあとの夜──

誰かとの別れや、過ぎてしまった時間のことを思い出すような夜は、

静かであると同時に、どこかやさしいものです。

その静けさの中に、

痛みを包む言葉があったなら。

あるいは、終わりの後に残るものの美しさを教えてくれる名言があったなら。

その夜はきっと、「悲しみ」ではなく、「余韻」として記憶されるのだと思います。

このページでは、

セリナが大切にしている「夜に響く名言」たちを、そっと集めました。

静けさに寄り添いながら、

心の奥にやさしく灯る、別れのあとを照らす言葉たち──

そんな余韻のひとときを、あなたとともに。

目次

夜の沈黙

I love the silent hour of night,

For blissful dreams may then arise.

― Anne Brontë(アン・ブロンテ)

「わたしは夜の沈黙の時間が好き。

なぜなら、そのときに幸福な夢が芽生えるから」

この詩のような一節にふれるたび、

セリナは、夜という時間が持つ「やさしい静けさ」を思い出します。

昼間はどうしても、たくさんのことに追われてしまって、

どんなに静かな空間にいても、

心の中にはつねにざわめきが残ってしまうものです。

でも、夜の深まる時間になると、

そのざわめきが、ひとつ、またひとつと、波のように引いていく──

そしてようやく「ほんとうの沈黙」がやってくるのです。

その沈黙は、ただの無音ではありません。

それは、

「感情の粒子が浮かび上がってくるための余白」なのだと、セリナは感じています。

アン・ブロンテの言葉が語るように、

夢は、静けさのなかでこそ芽生えます。

それは眠りのなかに現れる夢だけでなく、

「これから先に訪れてほしい未来のかたち」としての夢でもあります。

誰にも見えない夜の静けさ。

でもそのなかには、確かに、

心に響く声なき声が存在している──

あなたがもし、今日なにかを手放したのなら、

言葉にできない想いが胸にあるのなら、

その沈黙の中でこそ、

やさしい夢が、そっと芽吹いているのかもしれません。

別れを包む闇

「行く春や 鳥啼き魚の 目は泪」

― 松尾芭蕉(まつお ばしょう)

春が過ぎゆくとき、

鳥は啼き、魚の目には涙がにじんでいる──

そんなふうに自然さえも、

季節の別れを惜しんでいるように見える。

この句には、

言葉を尽くさない別れの感情が、

しずかに宿っています。

セリナはこの句を読むとき、

「誰かときちんとお別れをしたあと、

それでも残ってしまう感情の居場所」について思いを巡らせます。

明るい時間には前を向こうと決めたのに、

夜になるとふと、思い出してしまう。

あの声、あのまなざし、あの手の温度──

そしてもう、それには触れられないことを、

ようやく身体で知る瞬間。

夜という闇は、

そうした思いを否定せず、そっと包んでくれるものなのかもしれません。

芭蕉の句には、悲しみの直接的な言葉はありません。

でもその分、

自然の描写が、わたしたち自身の心のように感じられるのです。

鳥が啼く声に、

魚の沈黙に、

春の終わりに──

別れを受け入れようとする時間のやさしさが重なっていく。

セリナは言います。

「夜の闇は、別れを癒すための布のようなもの。

ただそっと、覆ってくれる。

それでもいいよって、静かに教えてくれるものなんです」

余韻としての夜

In the light, we read the inventions of others;

in the darkness we invent our own stories.

― Alberto Manguel(アルベルト・マンゲル)

「光の中では、他者が書いた物語を読む。

闇の中では、自分自身の物語を紡ぎはじめる」

この言葉を目にしたとき、

セリナは、夜が持つ創造の時間について思いを馳せました。

昼の明るさには、他人の言葉がたくさん降り注いできます。

ニュースやSNS、すれ違う会話、義務とルールと判断。

わたしたちはそれらを読み、聞き、吸収しながら、

社会というひとつの物語の中を歩いています。

けれど夜。

光が消えて、言葉の波が遠のいたそのあとに、

ようやく静かに顔を出してくるのは

「わたしだけのことば」「自分の中の物語」なのです。

別れのあとの夜は、特にそうです。

誰かとの記憶を反芻しながら、

もし別の選択ができたなら、

もしあの時、言葉にできていたなら…と、

無数のたらればをつなげて、小さな物語を紡ぎ出す。

それは、ただの回想や後悔ではなくて、

きっと「記憶を温めなおすための作業」なのだと、セリナは思います。

夜が余韻をくれるのは、

その物語をひとりで受け止める時間が、

ちゃんと用意されているから。

目を閉じると、

語られなかった言葉たちが静かに並びはじめて、

まるで灯りのように、胸の奥で明滅します。

その灯りのひとつひとつが、

あなたの明日へと続くやさしい余韻になりますように。

秋・冬の夜を詠む俳句

「秋の夜や 旅の男の 針仕事」

― 小林一茶(こばやし いっさ)

「夜着の香も うれしき秋の 宵寝かな」

― 各務支考(かがみ しこう)

秋から冬へ──

日が落ちるのが少しずつ早くなっていくその時間帯、

自然と心の声が大きくなってくるのを、あなたも感じたことがあるでしょうか。

一茶の俳句は、

旅先で夜を迎えた男が、ひと針ひと針、黙って針仕事をする姿を描いています。

それはきっと、

何かを忘れるためでもなく、

誰かを思い出すためでもなく、

ただ「今ここにいる」ことを確かめるような静けさ。

セリナはこの句を読むと、

「手を動かすこと」が、心をあたためる術になる夜の光景が浮かびます。

夜の孤独に、ひとつ、行為という火種を灯しているような──

そんなやさしさ。

そして、支考の句にある「夜着(よぎ)の香り」。

宵寝(よいね)──つまり早めに眠る時間に、

布団にほのかに残った香りが「うれしい」と詠まれるこの一行。

ただの眠りではなく、

心までほぐれていくようなくつろぎがそこにある。

セリナは思います。

香りの記憶や、布の感触が、

こんなふうに「うれしい」と感じられる瞬間が、

夜のあたたかさを教えてくれるのだと。

俳句は、わずか17音のなかに、

季節と心のふちを描き出す芸術です。

とくに秋や冬の夜を詠む句は、

「さみしさ」ではなく「余韻」──

そして「不在のぬくもり」を宿すものが多い。

この時間帯に読むと、

ふっと深呼吸ができるような気がするのは、

俳句が「語りすぎないこと」を美徳にしているからかもしれません。

夜の静けさに染みわたる言葉たち。

あなたの中で、どんな音を立てて届いたでしょうか。

星と帰路の余韻

「コンサート 星の朧を帰りけり」

― 平川玲子(ひらかわ れいこ)

コンサートの帰り道、

ふと見上げた空に、朧(おぼろ)な星──

その淡い光が、胸に静かに残る音のように、

夜の帰路を照らしていた。

この俳句に描かれているのは、

「終わったばかりの時間」と「夜の始まり」が交差する、

とても繊細な瞬間です。

セリナは、

この句にある「星の朧(おぼろ)」という描写がとても好きです。

星がにじんで見えるのは、

空気が揺れているのか、

目に涙が浮かんでいるのか──

はたまた、心がまだ余韻の中にいるからなのか。

朧とは、

はっきり見えないけれど、確かにそこに在るもの。

それは、

別れのあとにまだ消えきらない想いであり、

帰り道の途中にふと立ち止まりたくなるような記憶でもあるのかもしれません。

この句にある「帰りけり」という終止形の響きもまた、

どこか落ち着いていて、受け入れていて、

さみしいけれど、大丈夫という祈りのようなやさしさを感じさせます。

夜道を歩くとき、

足音が吸い込まれていくような静けさの中で、

わたしたちはきっと、

その日を「ひとつの物語」として心にしまい込んでいくのでしょう。

そして星は、その上に浮かぶしおりのようなもの。

忘れてしまっても、思い出せなくても、

夜空のどこかには、

あの日の帰り道が、静かに光っている。

セリナは、

そういう余韻の道が、夜には必ずあると信じています。

まとめ|夜に読む言葉は、別れの痛みをそのまま受け止め、やがて優しい余韻へと変えていく

夜は、何かを終える時間であり、

なにかを静かに見送るための時間でもあります。

それは、恋の終わりかもしれないし、

日々のなかで手放したささやかな希望かもしれません。

でも、そんな夜だからこそ、

言葉は「意味」だけでなく、感情の揺らぎを受け止めてくれます。

アン・ブロンテのように、沈黙の中で夢を見ること。

芭蕉のように、季節の終わりに重ねた涙を詠むこと。

あるいは、朧な星を見上げながら、ひとつの記憶にそっと鍵をかけること。

別れというものは、

声を上げて泣いたり、

劇的な言葉を交わしたりするよりも、

静かに余韻を受け止める夜の時間が必要なのかもしれません。

セリナは、

「悲しみや後悔を、急いで明るさに変える必要はない」と思っています。

むしろ、

言葉にならないままに心に沈んでいくその思いこそが、

やがて静かに灯りに変わっていく──

そんな内なる夜の循環があるのではないかと、信じています。

このページに綴った名言や句が、

あなたの中の夜の静けさに、

小さな火種のように、そっと寄り添ってくれますように。

夜の終わりには、

きっと、やさしい朝が待っています。

でもその前に、

この静けさを、どうか大切に。

セリナより、余韻とともに。